avril 2020

L'unité sanitaire

Rita Provencher-Gagnon

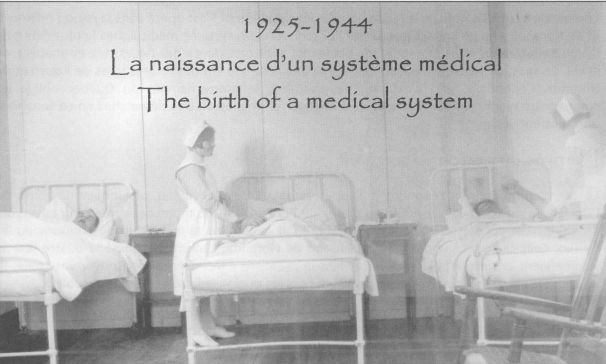

Durant les années vingt, le gouvernement provincial institua au Témiscamingue, à Ville-Marie, un bureau d'hygiène, organisme de prévention de la maladie. Le Dr Jeannot, Garde Morenry et Marguerite Éthier en formaient l'effectif. On visitait les écoliers dans les écoles afin de promouvoir une santé meilleure par une hygiène mieux pratiquée et une meilleure nourriture.

Quelques années plus tard, soit en 1945, Jeanne Morency vint assister le Dr Maheu avec l'aide d'une secrétaire (Isabelle Filteau) à l'unité sanitaire de Rouyn, dans l'édifice du Foyer, non loin du lac Osisko.

À l'ouverture de la colonisation, le gouvernement avait garanti aux colons la gratuité des soins médicaux, de même que l'assistance d'infirmières à l'unité sanitaire de Rouyn. Les infirmières en service en chaque colonie avaient la permission d'exercer la médecine curative sous la tutelle du chef du bureau - c'était alors le Dr Leblanc - tandis que les infirmières de Rouyn ne faisaient que de la prévention.

C'est à ce temps que je vais œuvrer à l'unité sanitaire durant 37 ans, avec toutes les péripéties tragi-comiques qui me mèneront de la ville aux villages en inspections ou appels d'urgence pour contrer les épidémies par le vaccin, ou pour conduire des patients dans les hôpitaux à l'extérieur. L'unité sanitaire, remplacée plus tard par le C.L.S.C., servait à dégorger les salles d'urgence de l'hôpital.

Nous faisions des campagnes d'immunisation qui ont augmenté avec le temps et les besoins. Nous avions le vaccin B.C.G., ceux contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos. Puis la polio est entrée dans la ronde. Beaucoup plus tard est arrivée la rougeole. Lorsqu'il y avait de ces cas à l'école, on nous appelait et nous nous rendions dans les familles désignées pour détecter la maladie et sa gravité.

Dans les premiers temps, nous mettions les familles en quarantaine, c'est-à-dire qu'on mettait sur la porte de la demeure désignée une pancarte pour indiquer que durant 40 jours aucune personne ne devait entrer dans cette maison ; même le laitier, qui laissait les bouteilles de lait à la porte, ne devait pas récupérer les bouteilles vides avant leur stérilisation. C'était surtout pour la scarlatine que ces précautions devaient être prises.

Seul le médecin avait accès dans cette famille où la maladie contagieuse avait beaucoup de conséquences en attaquant surtout les reins. On défendait aux malades de manger de la viande.

Cette contrainte de… placards a été levée peu de temps après mon arrivée au bureau, du fait que grâce à un vaccin nous pouvions contrôler la maladie sans cette défense drastique. Le B.C.G. était un vaccin contre la tuberculose : Bacille Calmette Guérin.

J'appréciais beaucoup ce vaccin qui était un préservatif contre la tuberculose, alors que les autres étaient administrés une fois la tuberculose installée chez le patient. L'inventeur de ce vaccin bénéfique avait une clinique à son nom à Montréal. J'ai trouvé ça épouvantable lorsqu'on a éliminé ce vaccin. L'Ontario et ailleurs ne l'acceptaient pas, du fait que c'était un produit du Québec ; ça ne les intéressait pas et on disait que ce n'était pas fiable. Je le trouvais effectif et profitable, mais on ne faisait pas assez de rappels.

Les autres vaccins qui n'étaient pas inventés au Québec avaient pourtant des rappels, eux… Le B.C.G., premier occupé, ne permettait plus à la tuberculose d'envahir sa victime, mais le microbe une fois installé en place demeurait toujours là. Donc, on vaccinait les bébés nouveau-nés ; c'était à garde Morency que revenait la fonction de vacciner ; elle était la plus âgée et on la ménageait un peu ; quand elle était absente, c'était moi qui donnais le vaccin B.C.G., et ça me faisait plaisir ; c'était les scarifications qu'on faisait et il fallait les faire tellement légères chez les bébés. Fallait pas que ça suinte, mais il fallait quand même qu'il y ait une petite marque sur la peau du bébé… il fallait que notre aiguille placée presque à l'horizontale fasse quand même une marque.

Si nous la faisions un peu plus profonde, cela provoquait des ganglions chez l'enfant et ça pouvait prendre un an et plus à guérir. On ne souhaitait pas voir tel problème, car c'est lourd de conséquences… tout en n'étant pas matière grave. Ce qui comptait surtout, c'était de constater que l'enfant était bien immunisé. Parfois, je trouvais ces scarifications tellement peu profondes que ce vaccin-là n'était pas très valable. C'est au bout de quelques mois que nous aurions dû faire un test pour savoir si l'enfant était tuberculeux et alors on l'aurait éloigné de ses sujets et on l'aurait vacciné.

Nous attendions un certain temps et nous faisions un test pour savoir si le vaccin était bon. S'il ne l'était pas, on vaccinait à nouveau et on vérifiait si le vaccin était pris, avant de le laisser se risquer en milieu de tuberculose. Quant aux autres, on les vaccinait également, mais il aurait fallu faire un test après, et un rappel. Le B.C.G. alors aurait été fameux.

Lorsque j'ai été faire mon cours d'hygiéniste à l'Université de Montréal, j'ai fait un stage à la clinique de l'inventeur, où l'on voyait le bacille de Koch, etc. Ce docteur est décédé maintenant, mais la clinique porte encore son nom. Le B.C.G. a été éliminé. La façon de procéder maintenant est d'attendre que la personne ait le microbe de la tuberculose et on donne ensuite un contrepoison qui doit combattre le microbe ; je trouve cela déplorable. Je ne me suis jamais arrêtée à cette nouvelle façon de faire, car ça me décevait trop.

J'ai fait trente-sept ans à l'emploi de l'unité sanitaire qui existait à Rouyn avant moi, avant d'être intégrée à l'hôpital. Nous faisions de la prévention notre spécialité, et il n'était pas question de curatif, car nous n'avions aucun médicament à la disposition des patients. Le C.L.S.C. remplace maintenant ce bureau d'hygiène avec différentes formations.

Tout d'abord on avait pensé, lorsque le ministre Castonguay a préparé l'étude de l'implantation du C.L.S.C., à intégrer l'unité sanitaire dans les hôpitaux l'objectif étant que les hôpitaux pensent prévention à la place de curatif. Ainsi, un enfant hospitalisé pour une grippe était très bien soigné, mais, retourné dans sa famille, il risquait au bout d'un mois ou plus de refaire cette maladie. Même chose par exemple pour une crise de foie ou autre maladie : lors des traitements à l'hôpital, les soins étaient appliqués avec succès, mais de retour au foyer l'alimentation, l'hygiène, les comportements habituels reprenaient leur victime, car on n'avait pas à chercher la source du mal.

Suivant le projet Castonguay, tout patient qui se présentait à l'hôpital devait passer par le C.L.S.C. La salle d'urgence demeurait justement pour les cas d'accident, fracture, etc., tandis que les malades devaient passer par le C.L.S.C. où se trouvait un médecin, une l'infirmière, une travailleuse sociale qui enquêtaient pour trouver la source du mal. Ainsi, quand un bébé se présentait avec une grippe, on faisait une visite à domicile ; on s'enquérait à savoir si l'enfant était trop ou pas assez vêtu, ce qu'il mangeait régulièrement, si la température du foyer était adéquate, etc.

Après avoir détecté la source du mal, on voyait à le faire hospitaliser ou à faire corriger la ou les lacunes à son état de santé. Toutes ces préventions de l'unité sanitaire évitaient souvent les maladies. Mais essayez donc de mettre à la place un C.L.S.C., histoire de réserver la salle d'urgence uniquement pour les urgences : je ne vois personne accepter ça.

Mais si le gouvernement veut… mais ça ne s'est pas passé tel que ça avait été prévu. Maintenant, pour les médecins, la prévention veut dire : faire bien des analyses, au cas où la personne ferait un dépôt de cholestérol ou de ci ou de ça. Pour nous, la prévention, c'était surtout de parler des habitudes de la personne, de son comportement, des choses à risque pour elle.

Nous avions un costume deux pièces, brun kaki. À Rouyn nous étions installés au Foyer, mais au Rapide VII nous logions dans un camp de bucherons. Un cas de typhoïde s'étant déclaré, nous, du bureau de Rouyn, le Dr Leblanc en tête, sommes allés faire de l'immunisation. Après constatation du virus et la mise en place pour l'immunisation, et comme il fallait attendre les bucherons qui sortaient du bois, le docteur est parti, nous laissant finir le travail… et l'heure du souper arriva à point.

Mais le cuisinier, qui était seul maître à bord, notre figure n'ayant pas dû lui plaire, ne nous a pas invitées à manger, ma compagne et moi. Nous nous sommes passées de souper. On voyait de belles tartes et la faim s'aiguisait… mais nous n'avons pas trouvé grâce aux yeux du cuisinier.

J'ai dit : « Est-ce qu'on peut au moins avoir de l'eau à boire ? » On a dit oui et on nous a apporté deux beaux « mugs » blancs, épais, et après avoir bu toute l'eau j'ai… emporté ces souvenirs, que j'ai encore d'ailleurs et dans lesquels, depuis ce temps, je savoure mon café.

Mado et moi allions régulièrement faire des cliniques de radio au Rapide II et au Rapide VII. En 1956, nous avions une roulotte-ambulance à Rémigny, et nous taquinions notre conducteur et homme à tout faire en l'appelant « Monsieur le Docteur », imitées en cela par les gens de la place. Les infirmières de colonisation voyaient aux accouchements, enlevaient des dents, faisaient des points de suture, etc. Elles ont rendu de très grands services. Si jamais, elles avaient des problèmes sérieux, elles pouvaient toujours en référer au Dr Leblanc qui était responsable de ces infirmières également.

Les colonies avaient la visite du vendeur en produits pharmaceutiques qu'il tâchait de… pousser sur le marché. Ces remèdes nouveaux, administrés chez les patients, créaient parfois des suites fâcheuses et ceux-ci venaient s'en plaindre à la garde qui, à son tour, téléphonait au Dr Leblanc pour savoir la marche à suivre puisqu'elle n'avait pas la formation pour administrer ces médicaments ; c'était au docteur Leblanc qu'importait le devoir de mettre de l'ordre dans tout ça.

Les femmes enceintes étaient bien à l'aise de consulter l'infirmière ; elles n'étaient pas stressées comme chez le médecin. Obtenir un échantillon d'urine et faire prendre la tension artérielle par l'infirmière n'avaient pas le même impact qu'avec le médecin ; ça ne donnait pas le même résultat à cause de l'énervement qui amenait une contraction. C'était toute une différence.

Avec l'ouverture des routes et les moyens de communication plus faciles entre les villages et les villes, lorsque les infirmières n'ont plus eu le droit d'officier à la place du médecin et surtout à cause de l'avènement de l'assurance-hospitalisation (alors que ça ne coûtait plus rien pour être hospitalisé), les femmes furent obligées d'aller à l'hôpital pour les accouchements. Les dispensaires disparurent les uns après les autres. Plusieurs patientes étaient contre ce procédé et préféraient accoucher chez elles avec l'aide habituelle de l'infirmière ; elles se faisaient suivre par elle et elles attendaient à la dernière minute pour appeler l'infirmière d'urgence, de sorte que l'enfant naissait chez lui. Pour ne pas enfreindre volontairement les lois nouvelles, l'infirmière n'allait aux maisons qu'après l'accouchement, pour vérifier si tout s'était bien passé. Un gynécologue disait même que le rôle du médecin à l'accouchement était celui d'un « catcher » d'enfant.

Notre roulotte d'unité sanitaire, devenue régionale, parcourait tout le comté pour faire de la prévention et dépister les maladies. Les épidémies de poux étaient toute une vengeance ? Et nous disions aux enfants qu'il ne fallait pas en avoir honte ; c'était comme une maladie et il fallait seulement laver, soigner et débarrasser la tête infectée. Ça allait beaucoup plus loin : il fallait voir à la literie, taies d'oreiller, couvertures, vêtements, dedans de chapeaux, etc.

Pour prévenir la poliomyélite, il y avait le vaccin Salk. Nous utilisions toute la saison de l'été pour parcourir les colonies afin de faire de l'immunisation. Quand les infirmières ont été privées de leur droit curatif, le Dr Leblanc les a amenées à compenser leur travail par celui de la prévention. Les dispensaires sont fermés, mais il y a actuellement quelques infirmières de colonie qui vont encore en service dans les écoles et les endroits éloignés. J'en ai justement rencontré une ce matin qui dessert Destor trois jours semaines. Elle fait également de la suppléance au cégep. Elle relève du C.L.S.C., tandis que d'autres sont à l'Hydro et relèvent du gouvernement provincial (1962-63).

Les colons arrivaient dans leur rang avec une promesse du gouvernement que les malades seraient traités gratuitement et qu'on s'occuperait d'envoyer les malades atteints gravement dans les hôpitaux des alentours ou des grandes villes pour en assurer la guérison suivant les soins nécessités et cela aux frais du gouvernement. C'était la garde qui voyait au transfert du malade et souvent l'accompagnait à destination. Quelquefois, il y avait plus d'un malade à la fois.

Nous avions au moins douze infirmières de colonie.

La vaccination, apparue au début du XXe siècle, est réservée aux médecins de pratique privée, mais les gens, à cette époque, ne sont pas prêts à payer pour recevoir ce service. Au Québec, cette tâche reviendra aux médecins des Unités sanitaires, mais ces derniers se lassant cependant vite de ce travail routinier et fastidieux, c'est ainsi qu'au milieu des années 1950, la vaccination sera reprise par les infirmières des Unités sanitaires.

Partager Facebook