juillet 2020

Pionnier... d'origine irlandaise

Agenat Dagenais

Je suis né à Otter Lake au Québec. Quand je suis arrivé au Témiscamingue, je n'avais pas tout à fait onze ans. Mon père est mort deux ans après. Nous étions installés sur une ferme à Laverlochère, Témiscamingue, et quand mon père est décédé je suis allé demeurer à Ville-Marie chez un oncle Bastien ; c'était en 1916 et j'y suis resté trois ans.

J'étais le plus vieux de la famille et nous étions onze enfants. Maman a conclu qu'on ne pouvait pas s'occuper de la terre. J'avais abandonné la classe.

Ma dernière maîtresse d'école s'appelait Alice Falardeau ; mais, à vrai dire, c'est ma mère qui m'a le plus enseigné. C'était ma « vieille » maîtresse d'école quand nous étions à Otter Lake. Nous demeurions à deux milles et demi de l'école et nous allions en classe en septembre, octobre, novembre ; ensuite, ça allait à Pâques avant que ça ouvre à nouveau à cause des froids d'hiver et de la neige, et surtout de la distance. Il n'y avait plus de chemin et plus de chevaux - les hommes étaient partis aux chantiers avec eux, au commencement de l'automne, pour ne revenir qu'au printemps. Donc, plutôt que de faire geler les enfants en cours de route, on fermait l'école. Maman alors nous enseignait dans la famille et les enfants qui demeuraient pas très loin de chez nous venaient aussi à l'école de maman. Il y avait les Pilon, les Saint-Pierre… d'autres Dagenais.

C'était bilingue par-là et mes parents parlaient les deux langues. Pas moi. J'ai appris l'anglais beaucoup plus tard quand j'ai commencé à travailler pour un Anglais, vers l'âge de dix-huit ans. J'ai appris ensuite à lire et à écrire l'anglais par moi-même. Maman m'avait donné un dictionnaire et un livre : L'Anglais sans maitre. Il est venu un temps où, si je ne faisais pas attention, j'avais de la difficulté à écrire en français je pouvais parler couramment anglais.

Quand je suis parti pour aller travailler afin de venir en aide à ma famille, c'était pour la Riordon Pulp&Paper Cie qui est devenue plus tard l'International Paper ; c'était près de Latulipe. Je suis monté là au commencement de l'année 1918, alors que j'avais seize ans. On faisait ça à pied ; c'était à une petite journée de marche de Laverlochère. Le premier camp qu'on atteignait portait le numéro 2. On pouvait aussi faire route avec des chevaux jusque chez un nommé Richard qui était venu s'installer à Laverlochère par la suite.

C'était à vrai dire à la Baie Gillies, là où la compagnie avait des bateaux qui naviguaient sur le lac Long. Le camp était à quatre milles du lac. Il y avait encore cinq heures de marche pour aller au camp 2 sur le creek Chevreuil.

J'ai fait deux hivers là à couper des billots et, au printemps, on allait à la drave. J'ai travaillé ainsi presque trois ans. Puis la compagnie a fait faillite et c'est l'International qui a pris la suite.

Dans l'intervalle, le C.P.R. (Canadian Pacific Railway) avait décidé de monter la ligne de chemin de fer à partir de Mattawa jusqu'à Angliers. J'y ai travaillé tout proche un an, à la fin de 1921 et au début 1922. En septembre-octobre, le C.P.R. arrivait à Angliers, donc le travail cessait pour la construction.

Nous étions 12, 15 ou 18 hommes qui précédaient I'installation des rails. Nous bâtissions des camps : un rang de planches recouvertes de papier. Nous déménagions, à mesure que les poseurs de rails avançaient, à un mille, quatre, sept ou huit… Tout dépendait où l'on avait besoin du camp pour les ouvriers.

Quand ç'a été terminé, un cousin, Firmin Pigeon, et moi sommes montés sur la rivière Barrière, une branche du lac des Quinze, où M. Sylvio Bellehumeur avait un gros contrat pour la Canadian International Paper. Il y avait là les deux frères Nadeau de Lorrainville, Honoré et David, qui avaient un sous-contrat de Bellehumeur ; et nous, nous avons pris un contrat d'eux.

Nous avons travaillé exactement une semaine puis nous avons eu les fièvres typhoïdes - Je n'ai rien fait du reste de l'hiver, aucun travail avant le printemps 1923.

On commençait à entendre parler de Rouyn, mais dans ce temps-là cette localité n'existait même pas, ça paraissait être au bout du monde et on appelait ce coin-là « la hauteur des terres ». En effet, les montagnes qu'on voit au nord du lac Dufault forment la division : au sud, l'eau s'en va au fleuve Saint-Laurent par la rivière Outaouais ; et au nord, va directement dans la baie James.

Il était question de mines d'or, de claims (réserves) qui avaient été stakés (jalonnés). Raoul Lalonde, un copain, me dit un jour : « si tu montes là-bas, j'aimerais y aller aussi : un jour donc j'arrive à la maison et je dis à maman : « J'm'en vas sur la hauteur des terres » Elle me dit : « Qu'est-ce que tu vas aller faire là ? » J'ai dit : « J'veux aller voir pour de l'ouvrage. » Comprenez que ça la tentait pus gros de me voir aller loin comme ça et sans savoir à quoi ça aboutirait…

On était au commencement de mai. Alors j'ai dit : « On va partir, on a une bonne chance de travailler sur des prospects de mines. » Ma mère a protesté : « Qu'est-ce que tu connais dans ça, toi ? » J'ai répliqué : « Un homme pas besoin d'être expert pour travailler au pic et à la pelle. »

J'avais en fait une petite idée du travail, car mon cousin, Firmin Pigeon, qui avait travaillé à Timmins, m'en avait parlé. Il avait sept ans de plus que moi et on avait voyagé ensemble assez souvent. Maman me demande : « Comment vous allez monter là ? »

- On va monter en canot.

- Vous n'avez pas de canot.

Alors, je lui ai raconté que j'avais vu M. Elphège Provencher qui se préparait à monter dans les Hautes Terres. Il avait staké des claims durant l'automne de 1922, après que Horne eût donné la nouvelle qu'il y avait du minerai là à ta place où s'est formée Noranda. D'autres aventuriers commençaient à staker du terrain dans ce coin-là. Donc Provencher m'avait dit : « J'ai un bateau qui pèse 600 livres. Si vous voulez, montez avec moi… mais rendus là-bas, vous courrez votre chance, car moi, j'ai mes hommes engagés. En cours de route, vous m'aiderez dans les portages de l'Esturgeon sur la rivière Ottawa. Autrement, je ne pourrai pas me rendre. »

Comme engagés, il avait Antoine Fortin et Antoine Lupien. Alors on décide de se rendre à la Baie Gillies et là on s'organise pour partir. Provencher avait un petit bateau de 22 pieds de long tout en bois brut, une chaloupe, puis un moteur d'un cylindre ; on faisait de deux milles à deux milles et demi la demie à l'heure avec ça.

Nous avions des provisions pour une semaine et, si je me rappelle bien, c'était mon beau-frère Léon Labelle qui était venu nous conduire à la Baie Gillies. Nous avions des couvertures et des provisions, mais pas de tentes de toile pour nous loger.

Rendu au dépôt, nous avons rencontré quatre frères Perron de Kirkland Lake : Alec, Édouard, Émile et Fred. Ils étaient avec un nommé Richardson, ingénieur minier. Ils étaient en frais de tâcher de retaper un navire, le Swallow, un bateau à gazoline qui avait passé l'hiver sous la glace ; à peine quatre pieds de hauteur en dépassaient. Ils espéraient réparer l'engin et s'en servir pour monter, mais ils n'avaient pas réussi. Après avoir tout sorti de l'eau, fait sécher et travaillé l'engin, ils se sont aperçus que l'eau avait complètement tout ruiné.

Ils avaient deux canots pour eux cinq, mais ils étaient à l'aviron. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour coucher et manger pour plus d'une semaine. Richardson, voyant que nous étions désireux de nous rendre dans les Hautes Terres, nous dit : « Si vous pouvez monter, rendez-vous au lac Dufault et vous pourrez commencer à travailler en arrivant ; vous serez tout de suite sur la feuille de paie. »

Puis ils sont partis en canot. Nous sommes partis peu de temps après avec Provencher et au lac Expanse (Simard), nous suivions le bord, car il y avait de la glace sur le lac. Provencher a rejoint Richardson et les Perron et il a tout traîné : les deux canots et les cinq passagers, un petit canot de sauvetage à Provencher (au cas - où son gros aurait fait défaut), les provisions et nous. Six hommes au total. Imaginez la charge.

Provencher avait apporté assez de provisions pour tout l'été, car dans les Hautes Terres il n'y avait absolument rien… à part les prospecteurs solitaires qu'on devinait à travers bois par les tentes de toile semées ici et là dans la grande étendue de forêt.

Parti le 8 mai de chez nous, je suis arrivé à Rouyn le 16 ; c'était en 1923. Nous avions été deux jours à la Baie Gillies parce que Provencher avait toujours espérance qu'on mettrait le Swallow en marche. On a aidé au portage, comme c'était convenu ; nos provisions diminuaient… On a aussi partagé pour les Perron. Quand on a débarqué, on n'avait plus rien.

Provencher nous avait laissé, avant, pour continuer vers ses « claims », tandis que nous avons continué avec les Perron au lac Dufault. Ils avaient bâti un petit camp l'automne d'avant. Une team de chevaux était entrée alors de Dean par Kirkland Lake, Larder Lake, Cheminis - un autre nom qui n'existait pas encore dans le temps. Boucher et Guénard avaient ouvert un chemin qui menait au lac long (Fortune). Depuis, il s'était entré pas mal de stock sur les chemins d'hiver où se trouve la mine actuelle de Noranda. On avait fait couper un chemin de bois, mais c'était bon à rien pour l'hiver.

Richardson en a profité pour envoyer deux teams. Parties de Larder Lake, en passant par Walterlittle, par Dean (sur le Timiskaming & Northern Ontario), elles arrivèrent à Rouyn en trois jours. La première journée, les chevaux faisaient 18 milles ; le deuxième jour, ils se rendaient chez Boucher & Guénard à la tête du lac Fortune ; le troisième jour ils étaient au lac Dufault. Il n'y avait pas d'écurie ; les chevaux couchaient dehors. Le lendemain, ils s'en retournaient allège.

À la fin du mois de mai, M. Richardson retournait à pied vers Larder Lake avec un guide. Il avait demandé à Georges Briday, qui demeurait à Swastika de venir le chercher vers la fin du mois, au lac Dufault, pour l'accompagner jusqu'à Larder Lake, ce qui faisait 28 milles à pied, en forêt. Il était venu nous voir avant de partir et il avait apporté une enveloppe de paie pour chacun de nous. Les noms et les montants de la somme étaient inscrits dessus, car le « bonhomme » avait son typewriter ; il était d'affaires. Il y avait du cash dans ces enveloppes et il nous a donné ça en disant : « C'est votre paie ». Lalonde a dit : « On ne fait que commencer à travailler ! »

– Ça fait rien, le mois est fini, c'est la paie. Ouvre ça et regarde si c'est correct.

Quand mon tour est arrivé, ç'a été pareil. Émile Perron, le foreman, traduisait ce que Richardson venait de dire, car je ne savais pas encore I'anglais dans le temps. Il dit « Il veut que tu ouvres ton enveloppe et que tu regardes si le montant écrit dessus est le même ». J'ouvre ça : des beaux bills de 10,00 $ ! Ça faisait beaucoup !

Dans ce temps-là, chaque banque faisait ses propres billets. Aujourd'hui c'est la Banque du Canada qui fait tous les billets, mais autrefois il y avait la Banque Impériale de Commerce, la Canadienne Nationale, la Nova Scotia, etc., et chacune imprimait ses propres billets. Dans l'enveloppe, c'étaient tous des billets de la Banque Royale ; ils étaient jaunes dans le temps, et tous des 10,00 $.

Alors je commence à compter : 10, 20,30, 40, 50 et ainsi de suite. J'ai dit à Emile : « Y a bien trop d'argent !

– Pourquoi ?

– Ça fait rien que dix jours qu'on travaille !

– Pas de différence, il paie pour tout le mois, depuis le commencement du mois. Ça fait 150,00 $ par mois !

J'avais jamais tant gagné de ma vie ; quand on allait aux chantiers, si on faisait ça dans tout l'hiver, on était chanceux ! Alors j'ai dit à Émile : « J'aimerais envoyer ça à maman, elle en a besoin. » Il me répond : « Rien de plus simple, donne ton adresse à M. Richardson et il va s'en occuper. » Aussitôt, M. Richardson tire un carnet de sa poche et marque l'adresse en disant : « J'ai passé justement à Laverlochère ! J'ai mangé là à la maison de pension… Comment ça se fait que je ne t'ai pas vu ? J'ai marché tout le village… » Je lui ai alors appris foreman traduisait naturellement - que la maison de chez nous était justement en diagonale avec la maison de pension.

Il s'était fait conduire en bateau de Haileybury à Ville-Marie. Là, il avait engagé un taxi, le gros Landreville, pour le conduire à Laverlochère où il avait couché avec ses hommes. Le lendemain, ils s'étaient fait conduire à la Baie Gillies.

Quand il est allé porter l'argent chez nous, il était accompagné d'Alec Perron pour servir d'interprète. Mais quand il a salué maman en anglais, elle lui a répondu de même ; alors Alec a dit « T'as pas besoin de moi ici. Richardson a tendu l'enveloppe à ma mère en disant : C'est de votre fils… sa première paie » C'était la première nouvelle qu'elle recevait de nous depuis notre départ ; elle a deviné qu'on avait trouvé de l'ouvrage.

Lalonde avait aussi remis son enveloppe de paie pour sa mère et maman a offert de faire la commission à Mme Lalonde. M. Richardson voulait bien à la condition d'avoir un reçu. Maman a dit alors : « Ce sera alors vite fait, d'aller la porter vous-même, puisque M. Lalonde demeure à deux maisons d'ici. C'est ce qu'il a fait.

La nouvelle s'est vite répandue, et tous les gars de Laverlochère voulaient monter dans le bout. Comme de raison, ce n'était pas facile. Alfred de la Chevrotière avait commencé un transport par eau, mais comme il avait beaucoup de freight à monter, le nombre de passagers était limité. Il avait un bateau ouvert, pas trop confortable, et quelques chaloupes avec des engins Ford : ça faisait du « train », ces affaires-là.

Je suis resté plus de deux ans au lac Dufault, mais je sortais par intervalles pour aller chez nous. J'avais fini par m'acheter des maisons ; j'en avais cinq, dans le temps. Je voulais avoir assez de maisons, pour que le montant des loyers fasse vivre la famille ; j'aurais ensuite été libre d'aller travailler où je voulais. Mais le crash de 1929 est arrivé, et je n'étais pas capable de collecter les loyers… C'était malaisé de jeter le monde dehors avec des enfants. Du 15 octobre au 15 mai, d'ailleurs, une loi les protégeait. Par-dessus le marché, les locataires ne payaient pas le compte d'eau et la ville de Rouyn ne m'avait jamais notifié de ça. Quand j'ai été payer mes comptes, l'année suivante, j'avais une facture d'eau d'untel, d'un tel et d'un tel... et les locataires étaient partis.

Donc, tout ça a attaché ensemble, il fallait que je paie les taxes et les assurances, car autrement, si le feu était passé par là, j'aurais tout perdu. J'ai été obligé de vendre. Une famille qui habitait une de mes maisons est partie en laissant un arrérage de 90,00 $. Dans le temps, c'était un gros montant. Une autre m'a jumpé avec neuf mois de retard à 15,00 $ par mois : 135,00 $ !

En 1927, j'avais acheté un terrain pour construire un shack et faire venir ma famille à Rouyn. C'est l'agent d'immeubles Ducharme qui nous avait vendu un lot et nous avons bâti une maison sur l'arrière de ce lot avec l'idée d'en construire une plus grande, plus tard, sur le devant. Mes frères étaient rendus par ici et nous avons fait venir maman et les filles. Elles sont venues par le train en passant par Cochrane, dans le nord de l'Ontario.

Au début, Rouyn avait laissé bâtir les maisons à la bonne franquette, sans délimiter l'orientation des rues. Or, un « beau » jour, on nous annonce que notre maison était justement dans la rue. Il a fallu déménager, et là encore on s'est aperçu que si on voulait construire plus tard sur le devant du lot, il y avait un pic de roche qui nous nuisait terriblement. La maison est donc demeurée au fond du terrain et elle y est restée.

Un entrepreneur de pompes funèbres, Darby, demeurait voisin de chez nous. La voiture qui transportait les morts de la morgue passait près de chez nous. En face, il y avait les Désabrais et la petite maison des Mercier.

Avec la Crise, le cash devenait rare. Je suis parti vers le Grand Nord, à Bear Lake. C'est la seule place en Amérique du Nord où vous pouvez voir la Grande Ourse en plein jour ; j'y ai passé trois ans, de 1932 à 1935.

C'était la Dépression. J'avais vendu mes maisons à la première occasion. On était cinq gars à la maison, les pieds sur la bavette du poêle ; j'étais le plus vieux… La ville employait le monde qui avait faim, mais c'était à tour de rôle. Elle ne payait pas en argent comptant, mais en bons qu'on pouvait échanger aux magasins. Les mines fermaient, des gens volaient, défonçaient les magasins… Ma mère était retournée enseignée pour deux ans, dans le rang deux de Laverlochère. Dans l'intervalle, Géraldine, une de mes sœurs, a gradué et elle a enseigné aussi, à Laverlochère pour commencer, puis elle est revenue à Rouyn après avoir fait ses preuves. Isabelle, une autre de mes sœurs, était mariée à Edmund Labelle. Il a demeuré à Landing près du lac Rouyn au moins durant quatre ans. Je m'en allais le samedi soir et, le dimanche, on repartait pour l'ouvrage, mon frère Armand et moi. Nous prospections ensemble.

Dans les premiers temps de Rouyn, Il y avait M. Grossinger qui était garde de feu en charge pour les Terres et les Forêts ; il venait de Peace River, Alberta. Il avait fait bâtir le camp des gardes feu. Son idée à lui était d'ouvrir un magasin et c'est ce qu'il a fait sur la rue Perreault-Est. Il y avait aussi d'autres marchands : Gauvin, Dallaire et Chénier. Ce dernier a certainement gardé son magasin durant trois ou quatre ans. Les Dumulon sont arrivés en juillet 1924 et ils ont commencé à bâtir près du lac Osisko en septembre, pour déménager - en novembre, je crois - avant les froids d'automne.

Il y avait Titlebum (Maurice), qui vendait de la lingerie non loin de l'hôtel Union. Son père, un vieux juif, cordonnier sale et barbouillé, travaillait d'une noirceur à l'autre dans un shack d'à peu près six pieds par six.

À la Landing, il y avait aussi les Bessette, les Clermont, le père Marleau (qui avait un magasin à Ville-Marie). Sa fille Maria a marié Philias Clermont et ç'a été le premier mariage à Rouyn. Les Clermont demeuraient juste de l'autre côté du lac.

La première chapelle était une tente de toile dressée approximativement aux coins des rues Larivière (Galipault) et Perreault-Est, car ces rues n'étaient pas encore délimitées.

Moi j'ai prospecté dans le Grand Nord autour de Yellowknife pour la Mining Corporation. La guerre s'était déclarée le 1er septembre 1939 et je suis parti le 17 septembre.

Prospecter, c'est chercher une veine de minerai dans la roche qui occupe l'espace que l'on parcourt. Quand on rencontre un rocher, ça ne prend pas de temps à évaluer : on devient habitué par la couleur, la forme, la structure ; on devine si ça vaut la peine de s'arrêter à cet endroit pour l'inventorier. On casse des morceaux de pierre à l'aide d'un marteau pour étudier les stries, etc. Il faut surtout faire très attention à ne pas perdre la veine qu'on vient de découvrir… les veines de quartz par exemple. Parfois, pour suivre un filon, il faut enlever de la mousse ou de la terre sur le rocher ; on coupe en travers de la direction où la veine s'en va, on fait des tranchées sur le travers quand on pense que ça peut être un bon prospect. On se sert aussi d'un peu de dynamite pour obtenir dans l'éclatement plus de roches diverses dans l'entourage.

Autrefois, ces travaux-là se faisaient tous à la main.

Il n'y avait pas de foreuses à gazoline ni à l'air. Il aurait fallu des compresseurs pour activer ces dernières ; quant aux foreuses à gazoline, on ne les connaissait pas encore.

C'était donc des foreuses à main de 10, 12 ou 20 pouces de long. On perçait 5 ou 6 pouces, même un pied… On blastait (dynamitait) ça, et alors on pouvait ramasser les roches en échantillons qu'on ferait analyser à Ia fin de notre voyage. Si on ne voyait aucun indice de minerai précieux, on poursuivait nos recherches plus loin, mais il fallait être bien certain de ne rien laisser échapper. II fallait, je dirais, « passer au peigne fin » l'endroit que nous avions décidé de prospecter ; autrement, on pouvait ignorer une veine qu'un autre prospecteur plus observateur prendrait à son compte et c'est lui qui découvrait la mine. Pour ma part, j'ai déjà fait jusqu'à vingt milles à travers bois pour une recherche, mais ça ne m'a pas payé. C'est mieux de bien examiner tout le sol sur lequel on marche à tout instant. Lorsqu'on sortait du bois avec une récolte de roches importantes, on s'affairait tout de suite à les envoyer à l'analyse. Dans les toutes premières années de Rouyn-Noranda, il venait des hydravions de Haileybury qui faisaient du transport. On allait voir le pilote pour qu'il emporte nos échantillons au bureau d'analyse à Haileybury, à la A.C.A, nom de la compagnie qui nous employait. Moi, c'était la Nipissing Mining Cie et les rapports allaient directement à elle. La moitié du temps, on ne savait pas la valeur de ce qu'on avait découvert.

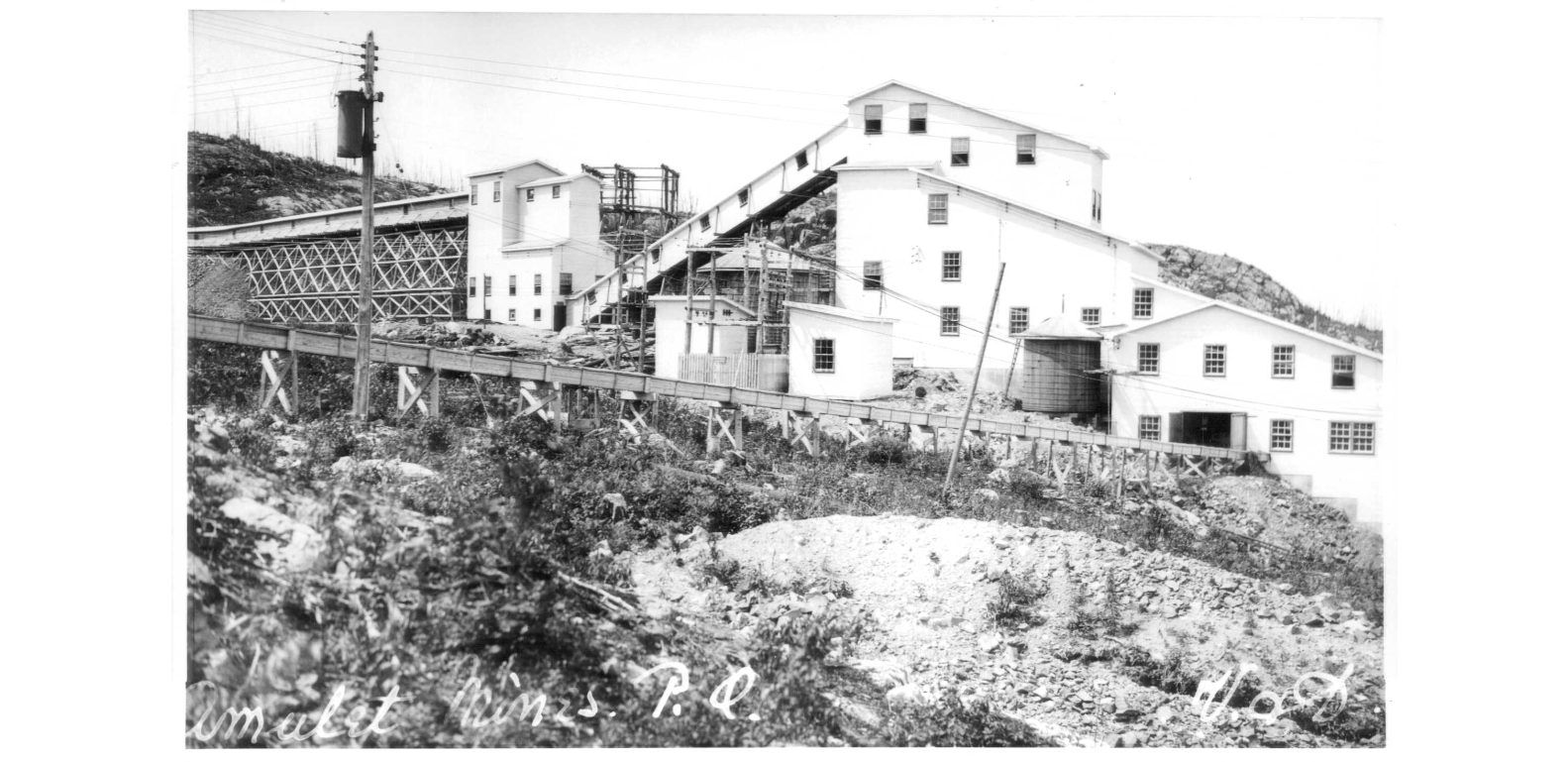

En 1918 la compagnie Riordon Pulp and Paper construit une usine de pâtes au sud du lac Témiscamingue a ainsi que la ville de Témiscaming. En 1925 la Canadian International Paper (C.I.P.) devient propriétaire de la ville et de l'usine. En 1972, la compagnie décide de fermer l’usine. Les travailleurs syndiqués et quatre anciens cadres de la C.I.P. fondent en 1973 la compagnie Tembec pour racheter l'usine et la remettre en production.

Partager Facebook