juin 2020

Souvenirs... souvenirs

Roland Lapointe

Quand on est petit, on ne garde pas les mêmes souvenirs que lorsque nous sommes adolescents ou… matures. Je suis venu au monde à Rouyn, en 1927, dans un petit shack sur la rue Principale. C'était tout ce qu'il y avait dans ce temps-Ià des « shack ».

Mes souvenirs sont surtout des souvenirs de petit garçon haïssable (taquin). Je ne regardais pas ça en adulte, mais comme un enfant. Je me souviens surtout que mon père avait une laiterie, et c'est le souvenir des chevaux et du charroyage du lait qui me revient.

Je me rappelle que, durant les Fêtes, les personnes préposées à la collecte des bidons de lait à la station de chemin de fer devaient sortir en plein hiver, vers sept heures du soir et aller atteler les chevaux qui se trouvaient dans l'écurie en arrière de la laiterie.

Allez donc à l'écurie quand il fait 25 ou 30 degrés en bas de zéro ! Tu rentres dans un local où il y a cinq ou six chevaux qui piaffent, la boucane leur sort par les naseaux et toi tu cries : Whoah! Whoah!... P'tit gars, j'attelais les chevaux puis on allait à la station ; ça, c'était quand les gens qui travaillaient pour mon père avaient pris, comme ça leur arrivait dans le temps des Fêtes, trop de « sirop d'érable ». Ils attrapaient alors un mal de tête et ne pouvaient pas aller chercher les bidons de lait.

Ça me faisait plaisir de faire ce travail, mais se rendre à la station avec les chevaux, c'était toute une aventure ! On partait avec le cheval attelé sur une voiture plate pour y mettre les bidons. Rendu là, comme tout le monde, j'attachais mon cheval par la bride à un poteau, parce que quand le train entrait en gare le bruit infernal qu'il faisait peur les chevaux et, s'ils n'étaient pas bien attachés, ils pouvaient partir à l'épouvante.

Donc, le cheval bien attaché, on entrait dans la station et, encore là c'était presque une aventure que d'y entrer ; en ouvrant la porte, à cause du froid, la boucane entrait en même temps que nous autres et on s'en allait se « sacrer » près de la grosse « truie » du C.N.R. rougie au charbon, afin de se réchauffer.

Dans I'appartement voisin, on voyait et on entendait le « tap! tap! » du télégraphiste donnant et prenant des messages. Beaucoup de remue-ménage dans la station ; ça entrait, ça sortait, on allait au guichet s'informer des heures du train, s'acheter des billets pour prendre le prochain convoi ou demander toutes sortes d'informations du même genre. Tout à coup, le train arrivait et tout le monde vidait la station pour le voir arriver.

Il y avait aussi beaucoup de curieux qui venaient voir « entrer » le train ; c'était une grande occasion de communication ; des gens arrivaient de Québec, de Montréal et d'ailleurs, des gens d'ici et de l'étranger, des visiteurs, des commis-voyageurs… et pour nous autres, le lait qui arrivait de Macamic et qu'on était venu chercher.

On remarquait surtout les gens qui débarquaient, habillés avec leur capot de chat sauvage. Il y en avait de toutes sortes : la Société des Nations, quoi ! On en voyait de toutes les races dans les années 30 : Polocks, Italiens, Africains, etc. Ça arrivait de partout ! C'était tout un va-et-vient ! Quelle atmosphère ! Quels souvenirs !

C'était aussi la religiosité qu'il y avait dans le temps des Fêtes. Étant le petit gars haïssable qui passait son temps à courailler, à agacer et à grouiller, je me souviens que nous étions obligés d'aller à la messe et aux nombreux offices religieux ; ça, ce n'était pas un cadeau.

Une chance que la municipalité de Rouyn avait été assez intelligente pour faire venir un paquet de Frères c. s.v. Ils étaient assez nombreux pour nous contrôler.

Donc, il fallait aller à la messe. On y allait en rang, deux par deux, et on allait aux offices ; mais on ne priait pas pour autant, r'marquez bien. Y en a p't'être qui ont des souvenirs pieux… Si on aimait aller à la messe, c'était pour une toute autre raison… On allait aux Vêpres aussi et, durant I'Avent, il fallait aller à la messe presque tous les jours. On était obligé ! Les Frères prenaient les présences et si on n'était pas là on se faisait punir.

Notre mère était bien en sécurité parce qu'on nous remettait dans les mains des Frères, donc on obéissait. On trouvait du plaisir alors en regardant tout le monde qui était là… On aimait ça, regarder passer les filles, tant qu'à être obligés de rester là. On n'avait pas le choix, les Frères nous « watchaient » et on ne pouvait pas sortir avant la fin de la messe.

Aller à la confesse, c'était gênant. Quand on allait se confesser au curé Pelletier, c'était pas un cadeau ! Il criait dans le confessionnal !... On sortait de là gêné… On n'allait plus à la confesse, ou bien on comptait des menteries… C'était pas très droit, mais qu'est-ce que tu veux ? Si tu disais la vérité au curé, tu te faisais quasiment tuer…

À la messe, on voyait arriver toutes sortes de familles. C'était « l'fun » pour ça, allé à la messe. Il y avait de la belle petite musique, il faisait chaud, on jouait des coudes, on placotait. À un moment donné, il entrait une femme avec ses deux filles, et là chacun passait ses remarques… les différentes modes qu'il y avait, le plaisir de voir tous ces gens de la ville. C'était un endroit de rencontre. Les plus vieux priaient… ma mère priait… des gens chantaient…

Hé oui, il y avait aussi ceux qui chantaient et celle qui jouait de l'harmonium. On assistait à des messes de minuit exercées depuis longtemps. M. Lefebvre chantait les messes tous les matins, mais le chant des Fêtes, c'était quelque chose… Les enfants de chœur en soutane rouge et surplis blanc, les Chevaliers de Colomb qui paradaient en plumes et en tout ce que vous voulez quand même, on avait hâte que ça finisse, la messe de minuit ou n'importe laquelle, ou n'importe quels Vêpres ou Salut du Saint-sacrement. Les p'tits gars de mon âge, on ne pensait pas bien bien au bon Dieu qu'on venait prier, on pensait qu'aux petites filles qu'on allait agacer. Enfin on sortait dehors et on allait se tirailler… Souvenirs de jeunesse.

Mon cadeau de Noël ? On avait une orange dans notre bas de NoëI, des bonbons, mais pas de cadeaux… on ne connaissait pas ça. Des patins ? J'ai eu des patins, mais je ne me souviens pas du jour… C'est à peu près la seule chose que je me souvienne d'avoir pu avoir à Noël. Je n'ai jamais eu de skis. Un couteau de poche ? Non, il fallait se le gagner. On ne nous faisait pas de ces cadeaux-là. On les gagnait.

Je ne me souviens pas de la vie de famille parce que mon père avait un commerce. Je me souviens plus des Noël de la rue, des lumberjacks, des batailles de rue… c'est ça que j'ai vu.

Chez ma tante et mon oncle de la Chevrotière (Arthur), il y avait une librairie et, quand il faisait froid (ou pour aller voir les petites cousines plus que pour autre chose), on allait lire à la librairie. J'avais le goût de lire, à ce moment-là. Les cousines jouaient du piano et c'était toujours plaisant d'aller là ; j'écoutais le piano et, en même temps, il y avait des livres disponibles… On se volait des livres… L'index ? On ne connaissait pas ça et on lisait tout ce qu'il y avait.

Pour notre cinéma, c'était le curé Pelletier dans le temps qui faisait des vues sur les voyages qu'il avait faits ; c'était au sous-sol de l'église Saint-Michel.

Je passais les journaux dans les hôtels. Il y avait La Frontière, mais au début c'était surtout le Toronto Star, parce que les journaux venaient de I'Ontario. On allait porter les journaux dans les hôtels parce que c'était payant. Quand tu étais p'tit gars, dans les hôtels, c'était la rencontre d'à peu près tous les lumberjacks (bûcherons), tous les mineurs des mines des alentours de Rouyn. Il y avait des bunckhouses partout, toutes sortes de mines. Alors, dans le temps des Fêtes, il y avait beaucoup de gens qui venaient à Rouyn prendre le train pour aller chez eux : en Beauce, en Mauricie, en bas de Québec… Une grosse proportion ne se rendait pas plus loin qu'à Rouyn et là, on les… accrochait dans les hôtels. C'étaient des gens qui n'avaient pas le temps de se rendre « par en bas » ; ils faisaient « monter » leur femme. Parfois, c'était une tempête de neige qui empêchait d'aller plus loin ; ils étaient « pognés » dans un hôtel et ils prenaient un coup… Mais ce n'était pas la majorité, même s'il y en avait beaucoup, et c'est avec eux que je ramassais des… couteaux de poche. On avait, en effet, des pourboires : les gars étaient « paquetés » et nous payaient la traite. On n'avait pas de problème ; les journaux dans ce temps-là se vendaient 5 cents.

Je rentrais le bois si ma mère venait à bout de m'accrocher, mais il fallait me forcer en… bateau ! Mon père, occupé avec son commerce, n'avait pas le temps de s'occuper de nous autres. Alors il fallait nous débrouiller parce que ma mère avait des arguments assez frappants… Mon père se faisait la barbe avec un rasoir droit. Pour l'affiler, c'était la « strappe »… Donc, si je n'entrais pas le bois, ma mère (qui était pas mal forte) me… passait la « strappe » plus souvent qu'autrement.

En plus d'avoir été chercher les bidons de lait à la station par des temps très froids, je me souviens aussi que quand je passais le lait, c'était toujours lorsque nos livreurs étaient malades… d'avoir mangé trop de gâteaux ; ils avaient eu des indigestions… Tout ça pour ne pas dire qu'ils s'étaient « paquetés » au temps des Fêtes. Alors c'est moi qui allais passer le lait dans Rouyn et Noranda.

Je me souviens aussi de la patinoire, dehors, près du lac Osisko, à côté du monument des pionniers, aujourd'hui. C'était à ciel ouvert et il y avait des haut-parleurs qui envoyaient de la musique pour toute la ville ; c'était très achalandé, car beaucoup de gens venaient faire du patin. Dans ce temps-là, le lac n'était pas pollué. À l'automne, quand il gelait et si la glace prenait vite, avant une bordée de neige, les gens patinaient dessus et le lac se remplissait de monde. C'est incroyable combien il y avait de patineurs ! Il se faisait aussi de grandes glissoires : il y en avait une juste à côté de la patinoire pour les traînes et les traîneaux et ça descendait sur le lac. Il y en avait une aussi, sur les bords du lac Édouard, qui partait non loin de l'église Saint-Michel et allait sur le lac.

Notre laiterie n'était pas la seule. Je me souviens de mademoiselle Cantin qui passait le lait avec son chien ; elle avait un gros chien qu'elle attelait à un traîneau rempli de bouteilles de lait et elle passait le lait. Elle portait des breeches et, dans le temps, une femme en breeches, c'était rare.

Sur la rue Principale, il y avait beaucoup de restaurants et d'hôtels, et beaucoup de Chinois, la plupart cuisiniers dans les restaurants et les hôtels. À I'intérieur des cuisines, c'était chaleureux… il y avait des gens qui venaient de partout ; les cuisines étaient pleines et, le soir, c'était pas mal bruyant.

Je me souviens, je me souviens… des chevaux, du travail durant l'hiver pour le commerce du lait, du patinage, de la vente des journaux, des messes de minuit, des autres messes, des offices qu'on trouvait si longs… Mon père n'avait pas le temps d'aller à la messe souvent, mais quand il y était obligé, il y allait lui aussi.

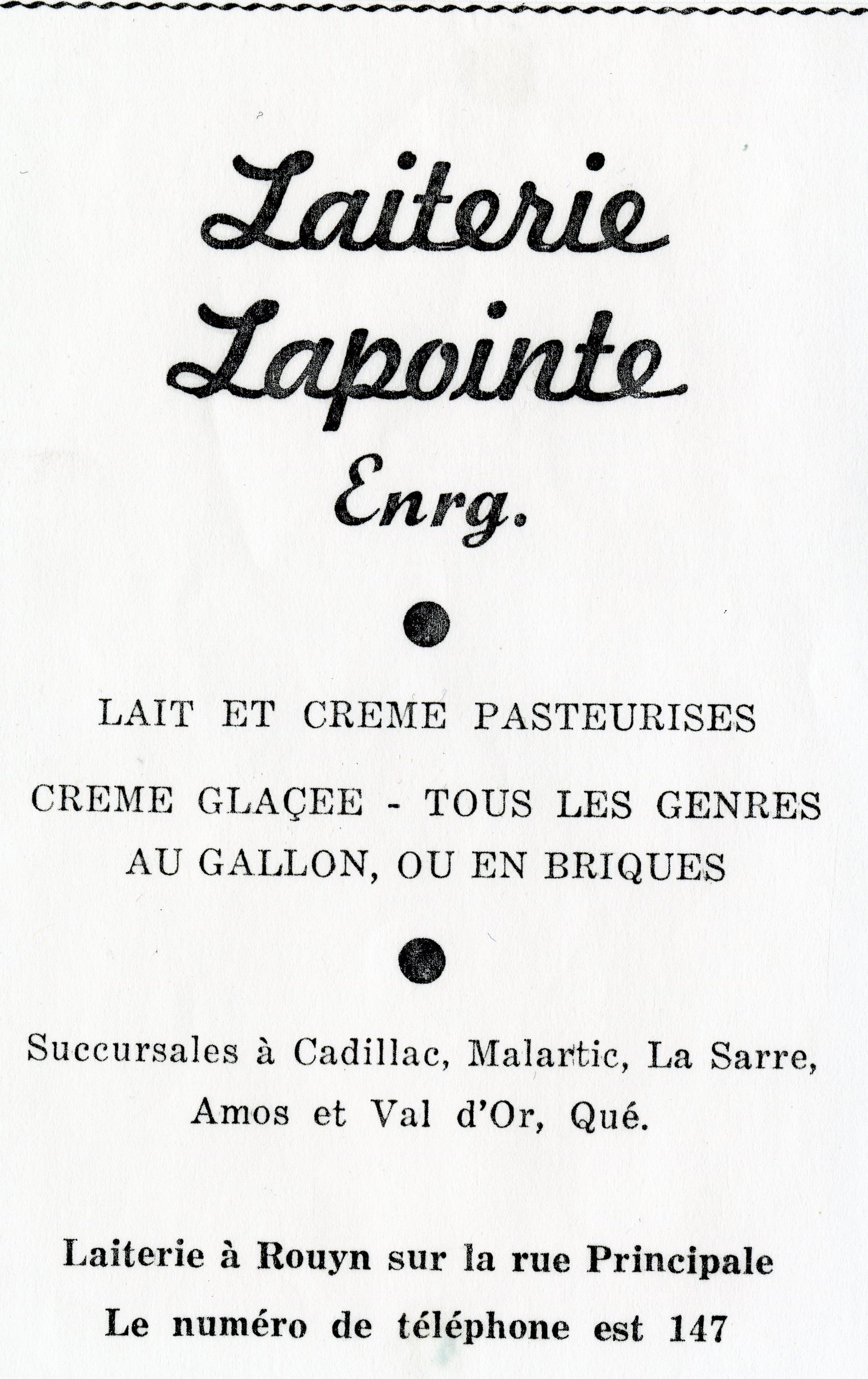

En 1926, Rodolphe Lapointe quitte Amos pour fonder la première laiterie industrielle de Rouyn. À cause de la mine Horne et des autres mines des environs, l’agglomération de Rouyn-Noranda grossira rapidement et la laiterie Lapointe aura constamment besoin de nouveaux employés. C’est ainsi qu’en 1935, Rodolphe Lapointe engagera Georges Carle, un beurrier de la région de Maniwaki, père du cinéaste Gilles Carle et de Guy Carle, directeur général de la Ville de Rouyn dans les années 1970 et 1980. La Laiterie Lapointe cessera ses opérations en 1942.

Partager Facebook